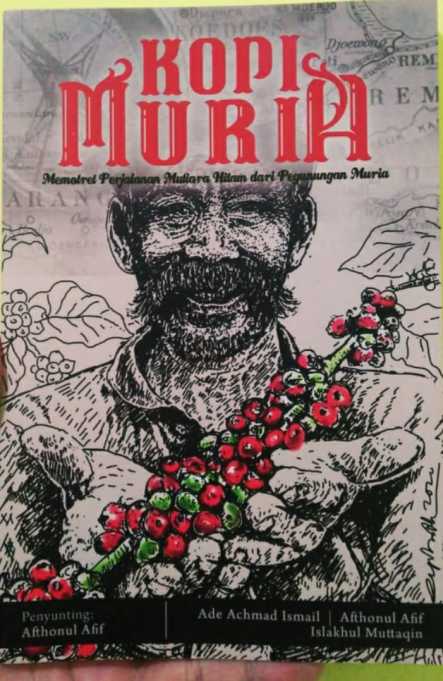

Judul Buku : Kopi Muria: Memotret Perjalanan Mutiara Hitam dari Pegunungan Muria

Penyusun : Afthonul Afif, Ade Achmad Ismail, Islakhul Muttaqin

Tahun : 2020

Penerbit : Parist

Tebal : x+164

ISBN : 978-602-0864-74-7

DIBUKA dengan kisah rasa penasaran seorang tokoh petani kopi bernama, Triyanto Sutardjo.

Kebiasaannya setiap hari meminum kopi dan dari kopi pula keluarganya dapat mengangkat kehidupan ekonomi keluarga, namun ia tidak tahu menahu sejak kapan kopi Muria di tanam.

Hal inilah yang membuat motivasinya untuk napak tilas sejarah Kopi Muria dimulai.

Semangat dalam napak tilas kopi Muria tidak semudah membalikkan telapak tangan.

Sutardjo dan tim sadar kekurangan sumber ilmiah dari mana dan kapan kopi Muria ditanam.

Sumber awal yang ditemukan hanya dari cerita-cerita masyarakat sekitar saja (Oral history).

Secara historis, yang membawa kopi pertama kali ke Tanah Jawa adalah bangsa Eropa, khususnya Belanda.

Pada tahun 1696, bangsa Belada membawa kopi dari Malabar, India, ke Jawa, dan menanamnya di Kedawung, kawasan perkebunan yang terletak di dekat Batavia.

Namun upaya ini gagal karena tanaman Kopi banyak mengalami kerusakan karena gempa bumi dan banjir.

Upaya kedua dilakukan Belanda di tahun 1699 dengan mendatangkan stek pohon kopi dari Malabar.

Pada tahun 1706 sampel kopi yang dihasilkan di Jawa di kirim ke Belanda untuk diteliti di Kebun Raya Amsterdam.

Hasilnya menggembirakan, kopi dari Jawa memiliki kualitas yang sangat baik.

Berkat hasil ini, bibit kopi ini kemudian ditanam di seluruh perkebunan yang dikembangkan oleh Belanda di Nusantara, seperti di Sumatera, Sulawesi, Bali, Timor, dan pulau-pulau lainnya.

Pegunungan Muria di saat itu masih merupakan kawasan yang terpisah dengan pulau Jawa.

Kok bisa? Menurut catatan De Graff dan Pigeaud dalam buku Kerajaan-kerajaan Islam Pertama di Jawa (1991) disebutkan bahwa terdapat selat yang memisahkan antara pulau Muria dan pulau Jawa yang waktu dipisahkan dengan sungai Lusi dan Tuntang yang bermuara di bagian utara Pulau Jawa.

Posisi sampai sekarang, terjadi penyatuan antara pulau Muria dengan pulau Jawa karena terjadinya proses sedimentasi pada sungai Lusi dan Tuntang yang cukup tinggi.

Dari hal ini, wajar saja jika Jepara sangat terkenal dengan bandar pelabuhan dan pusat perdagangan di masa itu.

Kopi Jawa pertama kali dijual di pelelangan umum Amsterdam di tahun 1720, dilakukan oleh VOC yang mengekspor kopi dari Jawa ke Eropa senilai 116.587 poundsterling.

Kopi yang pertama dijual adalah Arabika, atau orang-orang Eropa menyebutnya Java Preanger (karena pada masa itu perkebunan kopi banyak ditanam di daerah Priangan) dan menjadi perkebunan kopi terbesar di dunia setelah Arab dan Ethiopia. Kualitas dan rasa yang konsisten ini menjadikan kuantitas ekspornya mencapai 60 Ton/tahun pada 1720.

Namun, satu abad kemudian produksi kopi di Jawa mengalami penurunan produksi yang luar biasa.

Hal ini di tengarai mewabahnya filantropi atau beberapa penyakit dan parasit yang menyerang tanaman kopi Arabika. S. Oestreich-Janzen dalam Chemistry of Coffee, Reference Module in Chemistry, Molecular Sciences and Chemical Engginering (2013).

Bagi pembaca yang menyukai karya Fiksi, silahkan baca Novel “Babad Kopi Parahyangan” karya Evi Sri Rezeki, novel tersebut secara benang merah mengangkat Priangan sebagai salah satu sentral budidaya kopi di Nusantara pada zaman kolonial.

Anjloknya kopi Arabika karena terkena wabah. Pemerintah Belanda di tahun 1888-1903 mengimpor benih kopi Liberika yang awalnya dipandang lebih tahan dari serangan hama karat daun.

Benih kopi yang di datangkan langsung dari Liberia ini ditanam di perkebunan dataran rendah atau di lahan bekas Arabika yang terserang hama.

Hingga penghabisan tahun 1888 kopi Liberika ditanam di enam Karesidenan di Jawa, Pasuruan, Probolinggo, Semarang, Besuki, Priangan, Tegal dan sedikit wilayah di Lampung.

Berbeda dengan pendahulunya, kopi Liberika tidak menghasilkan produksi buah kopi, hal ini diperparah dengan banyaknya pohon Liberika yang terkena hama.

Demi mengatasi produksi kopi di tanah jajahannya, Belanda di tahun 1900 memperkenalkan jenis kopi baru untuk mengganti kedua kopi seniornya tadi.

Kopi yang pertama kali dibudidayakan di Belgia di tahun 1898 bernama Robusta ini terbukti lebih kuat terhadap penyakit dan memiliki persyaratan ekologis minimal dalam hal ketinggian dan suhu.

Hasil riset ini juga mencerahkan saya, salah satunya adalah istilah Kopi Jawa adalah sebutan dari Kopi Arabika yang di adaptasi dari istilah ”A Cup of Java”.

Sementara untuk Liberika, masyarakat pada umumnya menyebutnya sebagai “Kopi Nongko” disebut demikian karena selain bentuk pohonnya mirip pohon nangka, terutama daunnya yang menghasilkan ciri khas tersendiri.

Sosok Ratu Wilhelmina bagi Penduduk Colo

Beberapa sumber mengatakan jika sosok Ratu Belanda yang menampuk kekuasaan sekak usia belia ini terbilang perempuan yang mengedepankan pola kepimpinan kapitalis sebagai panglima.

Namun kisah itu berbeda bagi warga lereng Gunung Muria, terutama desa Colo.

Hal tersebut menurut penuturan Mbah Yoto yang dianggap sebagai orang paling paham tentang asal muasal kopi.

Jasa Ratu Wilhelmina dikenang di Hindia Belanda karena menerapkan sistim Politik Etis.

Hal ini dipicu karena saat itu kebijakan ekonomi Belanda mengacu pada sistim kapitalisme barat melalui komersialisasi, moneter, dan komoditas barang.

Sistim ini kemudian didukung dengan kebijakan pajak tanah, sistem perkebunan, perbankan, perindustrian, perdagangan dan pelayaran.

Sistem ini yang kemudian membuat rakyat Hindia Belanda mengalami kemerosotan tajam dalam kesejahteraan.

Kebijakan politik etis mencuat saat politisi dan intelektual Belanda, C. Th. Van Deventer membuat tulisan yang berjudul ”Een Eereschlud” (Hutang Kehormatan), yang dimuat di majalah De Gids (1898).

Dalam tulisannya, Van Deventer mengatakan bahwa pemerintah Hindia Belanda telah mengeksploitasi wilayah jajahannya untuk membangun negeri mereka dan memperoleh keuntungan yang besar.

Hal ini yang kemudian sudah sewajarnya pihak kerajaan untuk membayar hutang budi ke rakyat yang mereka jajah.

Di sisi lain, kekuatan tulisan seseorang sangat berdampak luar biasa.

Kita mengenal Multatuli dengan novelnya, Max Havelar. Jauh ke depan kita mengenal sosok Soekarno, esai-esainya yang provokatif membuat rakyat Hindia Belanda pada waktu itu tergerak melalukan perlawanan.

Namun, berkat esai-esainya tersebut membuat dirinya mendapatkan pula tiket ke hotel prodeo yang dingin dan sepi itu.

Desakan dari dalam dan luar negeri yang terjadi di masa kepemimpinan Wilhelmina membuat awal abad 20 Hindia Belanda menyambut wajah baru.

Lewat Alexander W.F Idenburg yang ditunjuk menjadi Gubernur Jenderal Hindia Belanda (1909-1916) menerapkan tiga program pokok politik etis: Irigasi, Edukasi dan Transmigrasi. Hindia Belanda mulai bergerak dari wajah lamanya, pembangunan infrastruktur mulai diperhatikan dengan adanya jalur kereta api Jawa-Madura.

Di Colo sendiri, dampak dari kebijakan tersebut tampak dengan pembangunan jalan di kawasan hutan. Hal ini senada dengan hasil produksi kopi Colo karena mudahnya akses menuju kota.

Demi menghormati jasa Sang Ratu, setiap tanggal 31 Agustus yang bertepatan dengan ulang tahunnya masyarakat Colo mengadakan Slametan untuk mendoakan keselamatan dan kesehatan Sang Ratu.

Hutan adalah Amanah, Menjaganya adalah Ibadah

Gunung Muria terbentang dari Jepara hingga Pati. Di dalamnya terdapat desa-desa hutan.

Banyak pohon yang ditanam salah satunya Kopi dan Palawija. Di Desa Colo sendiri sudah terdapat semboyan adat ”Hutan adalah amanah, menjaganya adalah ibadah”.

Kearifan lokal ini masih terjaga sampai sekarang. Masyarakat boleh menanam namun tidak diperkenankan melebihi pagar hutan, ini sudah syarat mutlak dan tidak dapat di ganggu gugat.

Pagar gunung di kawasan Muria sebagian besar ditumbuhi pohon Mranak, jenis pohon yang sekarang ini termasuk tanaman dilindungi karena jumlahnya yang merosot seiring pembalakan liar yang terjadi di masa awal Reformasi 1998.

Demi menjaga kelestarian, tanaman kopi hanya boleh ditanam di luar pagar gunung tersebut.

Pada tahun 1910 pemerintah kolonial menghapuskan program tanam paksa dan menetapkan kawasan lereng Muria sebagai kawasan hutan.

Sepuluh tahun berselang, para petani yang sebelumnya memiliki lahan milik pemerintah diberikan wewenang untuk mengelola asal mau untuk merawatnya tanpa harus membagi hasil panen mereka ke Pemerintah kolonial.

Peralihan lahan ini terbilang mulus tanpa gangguan karena masyarakat Colo tidak pernah bersitegang dengan Pemerintah Kolonial.

Bahkan, mereka banyak menerima manfaat dari sisi ekonomi dan budidaya berkat edukasi yang Pemerintah Kolonial lakukan ke masyarakat selama program tanam paksa berlangsung.

Memasuki periode pendudukan Jepang, tanaman kopi sudah tidak menjadi perhatian utama. Fokus utamanya adalah ketersediaan bahan pangan untuk bala tentara.

Masyarakat dipaksa beralih ke tanaman pangan seperti jagung dan padi.

Masyarakat Colo dikerahkan untuk membuka akses jalan ke hutan dan membuat gua-gua persembunyian.

Hal ini membuat banyak pohon kopi yang menjadi korban pembukaan lahan dan banyak lahan kopi telantar karena masyarakat Colo dipaksa untuk menanam jagung dan palawija yang dilakukan oleh Sangyobu (Departemen Ekonomi) dan Zoosen Kyo Ku (Departemen Perkapalan).

Selepas Indonesia merdeka, terjadi proses pengambil alihan secara besar-besaran hutan-hutan di Jawa dan Madura oleh negara.

Berdasarkan PP No. 26 Tahun 1952 Jawatan kehutanan diberikan wewenang untuk menguasai dan mengelola tanah-tanah negara yang ditetapkan sebagai kawasan hutan.

Kebijakan ini juga dilertegas dengan diterbitkannya PP No. 8 Tahun 1953 tentang Penguasaan Tanah-tanah Negara.

Meski periode ini negara secara legal telah menerbitkan sejumlah peraturan yang menetapkan kawasan hutan di Indonesia selain hutan adat dikuasai oleh negara.

Dalam praktiknya tidak sedikit usaha-usaha pemanfaatan hutan masih dilakukan oleh Masyarakat, tidak terkecuali Masyarakat Colo.

Mungkin ini yang menjadi faktor utama kawasan Colo masih banyak ditemukan pohon Kopi.

Perjalanan sebuah Kopi, Perjalanan tentang Budaya

Banyak orang mengenal Kudus sebagai Kota Kretek, mengingat adanya Pabrik Rokok Djarum yang usianya hampir menyamai negeri ini.

Lebih tua lagi, orang akan mengidentikkan Kota Kudus dengan salah satu Wali dari Wali Songo, yakni Sunan Muria, yang makamnya berada di gunung Muria.

Lewat buku ini, pembaca di ajak mengenal lebih jauh bahwa Kota Kudus bukan hanya kretek, makam wali, jenang dan kota santri. Ada sisi budaya yang ingin para peneliti ungkapkan pada buku ini.

Dari perjalanan penjajahan Belanda, politik etis cetusan Ratu Wilhelmina, konflik lahan dengan BTI dan Perhutani tentang pengelolaan kawasan hutan menjadikan banyak sejarah yang tak terungkap.

Kopi Muria mengalami fase tua, namanya mungkin tak setenar Kopi Mandailing, Kopi Gayo, Kopi Bajawa dll.

Namun, bagi peneliti sangat penting menyampaikan hal ini. Jika memiliki kesempatan, saya ingin berkunjung ke warung kopi ”Ruangopi Tastyco”, usaha warung kopi pioner di lereng Muria dalam hal produksi dan pemasarannya yang modern.

Kearifan Lokal itu Bernama: Wiwit Kopi

Jika teman-teman sudah tandas membaca Buku Agama Jawa karangan Clifford Geertz, pembaca akan temukan bagaimana masyarakat Jawa masih mempercayai tradisi Slametan sebagai ritual informal namun dalam praktiknya memegang peranan penting hubungan manusia dengan alam dan Tuhan.

Begitu juga yang masyarakat Colo lakukan dengan kearifan lokalnya bertajuk Wiwit Kopi.

Tradisi ini dilaksanakan menjelang masa tanam kopi, pemilik kebun akan menyiapkan makanan berupa: nasi putih, jajan pasar, umbo rampe dan tidak lupa seperangkat bunga sepasang beserta kemenyan.

Ritual dipimpin seorang sesepuh desa, diawali dengan mempersilahkan semua hadirin untuk duduk melingkar dan bersama-sama membaca doa.

Setelah selesai, sesepuh desa akan mengambil beberapa bagian dari hidangan dan ditemani pemilik lahan menebarkannya ke beberapa pohon kopi seraya berdoa meminta ke dayang desa dan Tuhan YME semoga diberikan panen yang melimpah dan berkah bagi keluarga.

Mencari Parijoto, kok malah dikasih bibit Kopi

Kisah menarik dari saudara kembar dari Colo, Kudus, bernama Kusnan dan Kusnin. Pertemuan beliau dengan kopi bermula saat tahun 2008 bertandang ke Banaran, Semarang untuk mencari bibit Parijoto.

Sesampainya di sana, mereka malah diberikan bibit kopi secara cuma – cuma.

Tak tanggung-tanggung pula, mereka menerima 300 bibit kopi. Selepas kembali dari Semarang, mereka sempat bingung karena bibit kopi yang ia dapatkan adalah Kopi Arabika.

Menurut beberapa teman-teman beliau, Kopi Arabika hanya bisa ditanam pada ketinggian minimal 1.000 mdpl. Hal tersebut juga senada dengan petani kopi di kampungnya yang mayoritas menanam Kopi Robusta.

Dua tahun kemudian, pohon kopi tersebut berbuah. Meski saat itu belum memiliki produktivitas yang maksimal, Kusnan dan Kusni tetap mempertahankan untuk menanam Kopi Arabika.

Kisah si kembar ini menyiratkan pesan ke semua orang, apa pun profesinya untuk tekun belajar dan tidak mudah putus asa mendalami pekerjaan yang kita lakukan, karena menjadi ahli tu membutuhkan proses, dan Ketika sudah menjadi ahli, uang yang akan mencari kita.

Jasono: Antara Keahlian dan Bisnis

Namanya sudah dikenal luas di seantero lereng Muria dan Karesidenan Pati sebagai juru Stek. Keahliannya ini mengantarkannya dapat membeli sapi dan lahan yang kemudian ia sulap menjadi kebun kopi.

Ia tidak perlu bekerja lagi sebagai buruh serabutan untuk mencukupi kebutuhan keluarga. Ia kini menjadi tuan atas tanahnya sendiri, tuan atas dirinya sendiri.

Begitulah kiranya saya menceritakan secara singkat sosok Jasono. Dari keahliannya itu pula, kini ia tidak lagi menerima jasa Stek per pohon, melainkan sistim borongan Stek per lahan.

Selain itu, ketekunannya dalam membudidayakan Kopi juga mengantarkannya menjadi juragan Kopi yang cukup diperhitungkan di Kota Kretek.

Merawat Kopi, Seperti Halnya Merawat Anak Sendiri

Ada banyak alasan mengapa saya menyukai buku ini. Di antaranya kunjungan peneliti ke rumah Kang Ali Ma’ruf.

Seorang pemuda minorside yang memilih membaktikan hidupnya bukan hanya berdagang, melainkan mempertahankan sejarah dan mengedukasikannya ke masyarakat lewat proses budi daya dan penjualan Kopi Liberika atau Kopi Nongko yang ia geluti.

Keinginan belajar yang kuat membuat sosok Ali Ma’ruf menjadi pionir di Desa Tempur Kabupaten Jepara sebagai petani kopi petik merah.

Kini, berkat ketekunannya itu membuat namanya kian melambung, sebagai petani dan pemilik kedai kopi.

***

Pada pengantar buku ini, penyusunan buku berawal dari ketidaksengajaan para peneliti yang bertemu dengan orang-orang dengan gagasan yang sama.

Hal ini wajib kita apresiasi karena berhasil mengangkat tema lokalitas.

Secara garis besar, buku ini menyuguhkan informasi bagaimana para petani kopi di lereng Muria membudidayakan kopi serta memasarkannya.

Pembaca juga di ajak flashback ke belakang asal muasal pohon kopi masuk ke Jawa dan Indonesia secara umum.

Terakhir, saya yakin pembaca tidak akan kecewa karena buku ini bukan saja berisi kumpulan reportase.

Pembaca akan di ajak bermanja-manja dengan koleksi foto ciamik yang menyuguhkan mata dan diajak semakin dekat dengan para penulis dan petani.

Peresensi.

Ali Ahsan Al Haris